Les 22 et 23 mai 2025, le Conseil régional de la Formation a organisé la deuxième édition de son Carrefour des compétences, réunissant partenaires institutionnels, experts et acteurs de terrain autour d’une question centrale : concrètement, on fait quoi face au changement ?

Carrefour des compétences 2025 : agir concrètement face aux transitions

Durant deux journées riches en échanges, en témoignages et en découvertes d’outils, les participants ont été invités à réfléchir collectivement aux moyens d’accompagner les transitions et réformes qui touchent les pouvoirs locaux. Porté par une approche résolument pragmatique et collaborative, l’événement a mis à l’honneur les organismes de formation agréés ainsi que les partenariats internationaux, tout en abordant des thématiques majeures telles que la résilience territoriale et l’intelligence artificielle.

Ce compte rendu revient sur les moments clés, les idées fortes et les pistes d’action partagées lors de cette rencontre.

Deux journées de rencontres, de réflexions et de partenariats

2 journées placées sous le prisme du pragmatisme et de la volonté d’aider les pouvoirs locaux à relever les défis, transitions et réformes qui s’imposent à eux.

2 journées également placées sous le prisme de la collaboration, une valeur chère au CRF et qui s’exprime autour d’un tissu de partenariats.

Particulièrement, lors de ce deuxième Carrefour, ce sont les organismes de formation agréés qui étaient mis à l’honneur, largement présents et disposant chacun d’un stand afin de pouvoir répondre aux questions et préoccupations des pouvoirs locaux.

Également, la part belle était consacrée aux partenariats internationaux avec la présence d’une délégation marocaine et de nos partenaires du CNFPT présents en nombre lors des deux journées.

Retour sur la journée du 22 mai

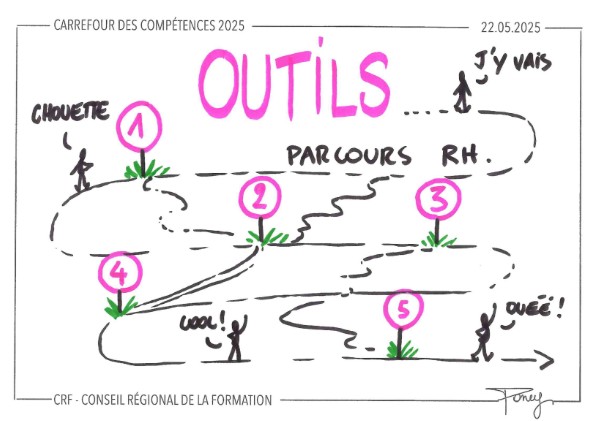

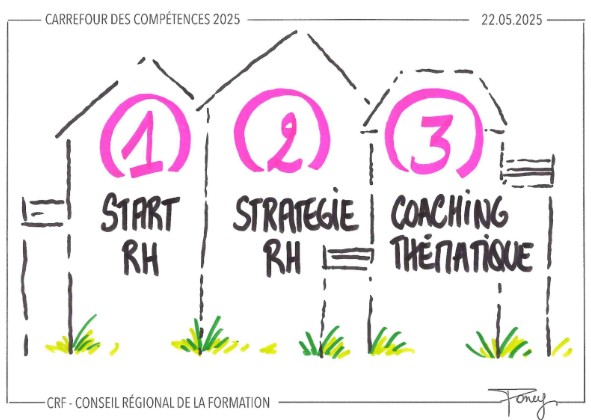

Après différents ateliers, échanges entre les membres des groupes de travail et de concertation, un coaching Start RH et notre conseil en matinée, l’accueil des participants a été organisé sous le ton du pragmatisme avec une présentation des outils et de l’accompagnement du CRF.

Parmi les outils présentés, différents focus ont été réalisés :

- Scillus avec ses nouvelles évolutions de contenu et ses nouvelles fonctionnalités en matière d’intelligence artificielle

- La nouvelle plateforme du CRF avec ses entrées par public cible

- Le CRForm

- Focus carrière

- ainsi que le programme d’accompagnement du CRF

Au cours de cette présentation, le CRF Info 29 a été également mis à l’honneur dédié à la Maison RH : le socle de l’accompagnement mis en place par le CRF.

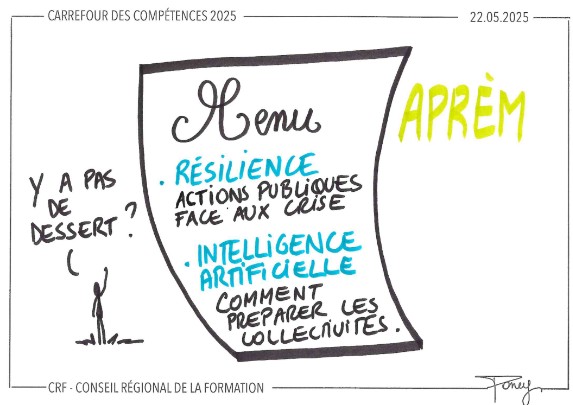

Après le lunch, l’après-midi s’est poursuivi autour de deux tables rondes animées par Anne-Catherine Lahaye et capturée par les crayons de Pauline Antoine.

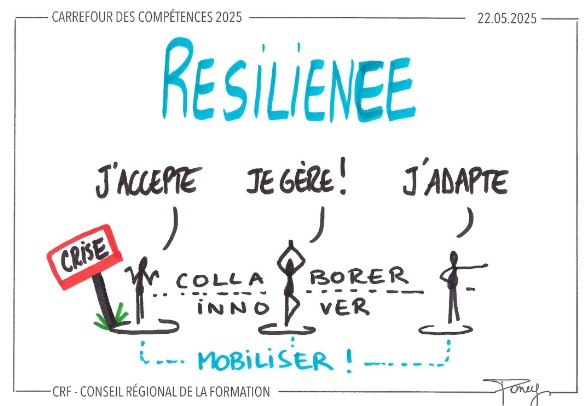

Un outil permettant d’identifier les obstacles et les atouts en matière de résilience a été présenté. Il permet d’éclairer le fait que les différences observées ne relèvent pas de la région mais davantage de la taille de l’entité.

En conclusion, plusieurs points ont été soulignés :

- Besoin de collaboration entre les acteurs (publics, privés, etc.)

- Développement de mécanismes de gestion des crises (simulations de cellules de crises)

- Développement de ressources partagées (élaboration d’un guide)

- Partage d’expériences pour capitaliser sur ce qui a été vécu et mis en place

- Mise en place de formations ciblées visant à instaurer une culture de la résilience dans les municipalités

Expériences de crise, leçons de terrain

Pour faire le lien entre ces recherches et le terrain, une table ronde a été organisée avec des praticiens autour de leurs expériences des crises et de la résilience dans les pouvoirs locaux. Ce sont 4 intervenants qui ont témoigné de situations vécues sur le terrain.

Pascale Deltour, Directrice Générale de la Commune de Theux a parlé des inondations de l’été 2021, elle a insisté sur la problématique de la gestion des déchets qui a nécessité l’implication du secteur privé afin de gagner du temps et d’éviter les risques sanitaires. Elle a aussi abordé la question de la gestion de l’afflux des bénévoles et la difficulté d’organiser la redistribution du matériel (parfois inutiles).

Elle a abordé la difficulté de mettre en place une communication de crises sans téléphone et mail aussi bien vers les services communaux que vers les citoyens, les bâtiments de l’administration ayant été eux-mêmes complètement inondés.

Elle a conclu son intervention sur l’importance de la connexion entre le personnel communal, les pompiers et la police, précisant également que l’administration est aujourd’hui davantage outillée en matière de gestion de crise.

Denis Martin, Directeur général de la commune de Limbourg prenant la parole en l’absence de Valérie Dejardin, Bourgmestre de Limbourg a également témoigné sur les inondations en mettant l’accent sur les opérations d’évacuation. La commune disposait d’une carte reprenant les projections des débordements de l’eau mais celle-ci s’est avérée peu représentative de la réalité. Le personnel communal a donc dû « bricoler » des solutions pour mettre en place l’évacuation en désignant des référents par quartier, jouant le rôle de relais pour informer les voisins. Par la suite, des solutions de résilience ont été mises en place dont l’installation de diffuseurs permettant de communiquer les ordres d’évacuation.

Il a souligné l’importance d’encadrer les pratiques des collaborateurs et de développer l’esprit critique par rapport à toute forme d’information.

Antoine Hublet, Expert en charge de l’intelligence artificielle et du programme DigitalWallonia4.ai a quant à lui expliqué que l’Agence du numérique accompagne plus de 700 organisations dans des projets IA dont 10% sont destinés aux pouvoirs locaux.

Il a évoqué quelques exemples de cas d’usage comme :

- au BEP, la mise en place d’un chatbot visant à traiter les plaintes infondées liées au ramassages des déchets

- à la Ville de Namur, la mise en place d’une Scancar analysant la disponibilité des parkings en intégrant les zones de travaux et en croisant diverses données pour diriger les automobilistes en fonction des disponibilités des places libres

- en Province du Brabant wallon, l’élaboration d’une base de données des entreprises constituées à partir de l’extraction de leurs cartes d’identité.

Arnaud Desbrosses, Ex-dirigeant territorial, directeur du Centre Ministériel de Gestion, Auteur de “Comprendre les systèmes d’information”, a souligné l’importance de développer les compétences pour pouvoir utiliser correctement l’IA et donc la nécessité de recruter ou de sous-traiter et surtout de bien “manager” l’IA. Il a également insisté sur l’importance d’être attentif à la fiabilité des données qu’on injecte dans l’IA et sur l’importance d’impliquer les citoyens.

Selon lui, l’IA est une aide à la décision mais l’outil n’apporte rien si l’humain n’est pas mis en priorité.

Christophe Olivo, directeur de projet transition numérique au Centre national de la Fonction Publique Territoriale a commencé par souligner que le CNFPT a rendu l’Offre de formation en distanciel accessible à toutes les collectivités.

Il a abordé le fait que l’’IA générative n’est que la poursuite de la transition numérique avec des sujets qui étaient déjà présents avant l’IA, mais que cela donne davantage de potentialités.

Il est important d’intégrer l’IA comme un intrant nouveau, tout en gardant sa vision “métier”; l’IA ne remplacera donc pas la compétence des personnes.

Jean-Sébastien Bartos, Responsable national des spécialités de formation IA, gouvernance de la donnée, au CNFPT a rappelé que son organisme est responsable de former les agents et les élus pour comprendre les enjeux de l’IA. Un MOOC a été mis en place par le CNFPT dont le catalogue de formation sera enrichi à l’avenir.

Il a insisté sur la responsabilité des acteurs souhaitant utiliser l’IA.

En conclusion, l’ensemble des intervenants se sont accordés sur les points suivants :

- l’IA doit être un outil d’aide à la décision qui vient en support des compétences humaines;

- il est important de former les collaborateurs à l’IA afin de l’utiliser correctement et d’inculquer une démarche d’acculturation au delà de la formation

- une réflexion stratégique préalable est nécessaire;

- l’anticipation est également fondamentale, il s’agit d’avoir toujours un temps d’avance.

Retour sur la journée du 23 mai

Au cours de la journée du 23 mai dont l’objectif était de faire le point sur les travaux menés depuis plusieurs mois avec les groupes de travail et de concertation, élaborer des pistes d’action et s’outiller pour le futur, plusieurs orateurs ont pris la parole.

Après une courte introduction de Pierre Petit et un retour sur la journée du 22 mai, les débats ont été entamés avec un retour sur les groupes de travail et de concertation.

Lors de cette session, Florence Franchini, Odile Dupont, Bruno De Viron et Olivier Nyssen ont pris consécutivement la parole pour épingler les actions prioritaires identifiées lors des échanges et de leurs travaux respectifs.

Florence Franchini (Directrice générale du CPAS de Silly) a fait le compte rendu des idées principales qui ont émergé de la concertation qui a eu lieu avec les fédérations de directeurs généraux de communes, CPAS et provinces:

- Les solutions mises en place doivent être agiles et faciles à mettre en oeuvre

- La formation starter doit pallier le fait que les personnes recrutées ne sont pas toujours au fait des spécificités du secteur public local et provincial

- Il est utile de prévoir des outils en e-learning pour éviter les déplacements notamment

- Les formations doivent être élargies au personnel non-administratif

- Les formations doivent être conçues en lien avec les filières métiers afin qu’elles soient adaptées aux réalités du terrain

- La formation est à la fois un droit et un devoir et doit bénéficier à tous les membres du personnel, grades légaux compris

- Les congrès de fédérations de directeurs généraux doivent être considérés comme des formations

- Il faut diversifier les formations valorisables, le système actuel étant trop rigide

- L’expérience et l’acquisition des compétences sur le terrain devraient être plus facilement valorisables

- La valorisation des compétences doit être non seulement financière mais symbolique car la reconnaissance officielle est un puissant levier de motivation.

Bruno De Viron (représentant de l’Association des Provinces Wallonnes) fait le compte rendu des idées principales qui ont émergé du groupe de travail “Structuration de l’offre de formation”:

- La formation Starter est importante pour permettre aux nouveaux agents d’acquérir la culture de la fonction publique locale

- Il est important d’apporter des solutions de formations souples et rapides en fonction des besoins du secteur

- Le CRF, les opérateurs de formation et le secteur doivent collaborer pour proposer un accompagnement au plan de formation

- Un manque de diversité de l’offre de formations est relevé.

Olivier Nyssen fait le compte rendu des idées principales qui ont émergé de la concertation avec les organisations syndicales et souligne la convergence des constats entre le banc syndical et le banc patronal:

- Les solutions envisagées doivent être un quadruple “win” à la fois pour les travailleurs, pour la hiérarchie administrative (RH), pour l’institution publique et pour le citoyen

- Il faut une adéquation entre les formations/les validations de compétences et les besoins de terrain grâce à des dispositifs souples et accessibles à tous les agents

- Élargir les formations valorisables

- Il est important d’agir rapidement et d’être créatif en mettant en place les formations starter dès septembre 2025, de nouvelles pistes de validation des compétences (badge, évaluation par les pairs, etc.) et en réformant les sciences administratives

A la suite de cela, c’est France Burgy , Directrice Générale du CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, sur la thématique des transitions qui nous a fait part de son retour sur les transitions en France identifiées pour les collectivités territoriales.

La Directrice a également insisté sur deux réalités propres:

- le fait que la formation des agents des municipalités est fortement liée à leur évolution de carrière et que 50% de leur activité de formation consiste en la préparation aux concours ou en formations initiales d’intégration.

- le fait que 75% des agents du secteur sont des agents de catégorie C, à savoir des ouvriers avec des qualifications faibles.

Et d’insister sur le fait que la transition de la société ne se joue pas au niveau du pouvoir central mais se joue sur le terrain! Elle se joue selon France Burgy avec la propreté dans les rues et dans le contact de ces agents avec les citoyens!

Elle a rappelé que force est de constater que le monde est en mutation, avec une influence des médias et réseaux sociaux et une succession de crises qui ne doivent pas être envisagées comme des événements isolés et provisoires.

Les agents territoriaux en contact direct avec la population ont une demande forte de formations concernant la gestion de conflits et la compréhension du comportement d’autrui. Les formations proposées à cet effet par le CNFPT visent à aider les agents à travailler sur la distanciation et à faire baisser la pression.

Il distingue deux modes de pensée : la déduction, qui optimise l’existant, et l’induction, qui permet de voir autrement et d’innover.

Luc de Brabandere souligne que la technologie nous oblige à penser davantage, en développant notre esprit critique et notre imagination. Il illustre ses propos avec des exemples concrets, comme la réinvention de BIC ou de San Pellegrino, qui ont su transformer leur modèle en changeant de point de vue.

Enfin, il rappelle que la transformation digitale est avant tout une affaire de vision et de sens, nécessitant une rigueur intellectuelle pour structurer la pensée et guider l’action.

30 ans d’action, ici et maintenant

Au terme des échanges avec la salle, ce sont Jean-Marc Dupont, Président du CRF et Pierre Petit qui sont intervenus pour présenter le plan d’action du CRF.

Les deux orateurs ont précisé que face aux mutations de la société et du secteur public (crises successives, transformation des métiers, pénurie de talents), le CRF propose une approche intégrée autour de 5 axes prioritaires afin de miser, réellement, sur les compétences des agents dans les pouvoirs publics locaux et provinciaux.

1. IDENTIFIER LES COMPETENCES CLES

(techniques, comportementales, managériales, numériques ainsi que la connaissance du secteur) via de véritables portefeuilles de compétences, dans une culture du dialogue.

2. VALIDER voire valoriser LES COMPETENCES

en reconnaissant les compétentes en dehors des diplômes grâce à des DISPOSITIFS INNOVANTS, FLEXIBLES et ADAPTES comme les plateformes numériques, les badges et en analysant des méthodes de reconnaissance de l’expérience/expertise professionnelle.

3. RENFORCER LES COMPETENCES NECESSAIRES

et garantir un socle de compétences en rendant les formations plus accessibles et ce, dès l’entrée en fonction

4. DEVELOPPER LES COMPETENCES EN CONTINU

grâce à une offre de formation de qualité, diverse et flexible, centralisée dans le catalogue en ligne CRFORM et grâce à davantage de modularité, de cohérence et de suivi personnalisé.

5. ALIGNER RH ET COMPETENCES

En intégrant la logique compétences dans les processus RH (recrutement, intégration, fiches de fonction, plan de formation) grâce à une fonction RH outillée (utilisant avec cohérence les outils tels que les descriptions de fonction et le plan de formation)

Ils ont conclu leur intervention en formalisant l’engagement du CRF à accompagner et équiper les pouvoirs locaux par des partenariats renforcés et des outils concrets, pour des réponses rapides, adaptées et partagées.

30 ans d’action, ici et maintenant

Trentenaire le CRF! Oui avec un regard tourné vers l’avenir immédiat… non pas une rétrospective de ce que nous avons fait… non pas des perspectives à 10 ans mais une volonté réaffirmée de pragmatisme.

Un plan d’action qui consiste à aider, dès aujourd’hui, les pouvoirs locaux à mobiliser leurs richesses humaines. Une administration riche en valeurs et en initiatives. Ici et maintenant.

Voilà le cadeau fait par le CRF à l’attention des pouvoirs locaux à l’occasion de ses 30 ans.

Finalement, Delphine Piccinino, présidente du comité C, a clôturé la journée.